↧

ポタ研2015夏でオヤイデ電気 手作りケーブル物販します!

↧

電源ケーブル自作講習会、午前の部は定員に達しました。午後の部のみ受付。

↧

↧

7/25のオヤイデ電源ケーブル自作講習会 満員御礼!応募受付終了しました!

↧

いよいよ明日、電源ケーブル自作講習会です!

↧

オヤイデ電気電源ケーブル自作講習会レポート!

先週7/25土曜日のこと、秋葉原でオヤイデ電気の電源ケーブル自作講習会が開かれました。秋葉原では二年ぶりの開催となる自作講習会。お暑い中、会場は多くの参加者でにぎわいました。

今回の講習会では総勢89名の来場者が参加し、以下のような工程を経てTUNAMI NIGO V2による電源ケーブルを自作したのでした。

事前告知の内容は以下の通り。

----------------------------------------------------------------------------

今回は102SSC導体のTUNAMI NIGOV2の電源ケーブルとなります。 プラグは非売品の無メッキP-004、C-004となります。

午前の部、午後の部合わせて定員90名様となります! 定員が埋まり次第受付終了となります!

講習会の詳細、応募方法、は下記をご覧下さい。

また自作講習会で実際に使われるマニュアルの方も本日より下記のアドレスよりダウンロード可能です。 自作講習会までの予習や、講習会は参加しないけど、マニュアルを見ながら、自分で電源ケーブルを作りたい方など誰でもダウンロード可能です!

参加者特典!

当日講習会に参加された方に限り、講習会終了後、領収書を秋葉原直売店にお持ちいただきましたらオヤイデ製品を定価の35%OFF!(アウトレット品を除く)※割引特典の方は、当日のみ有効となります。

※秋葉原直売店のみとなりまして、オンラインショップではご利用頂けません。

※秋葉原直売店のみとなりまして、オンラインショップではご利用頂けません。

開催日、開催場所

開催日

2015年7月25日(土曜日)午前の部 10:30~12:30(開場10:00) 定員45名定員になりました。

午後の部 14:00~16:00(開場13:30) 定員45名定員になりました。

開催場所

廣瀬本社ビル5階 レンタルホール(東京都千代田区外神田1-10-5 廣瀬本社ビル)参加費、お支払い方法

参加費1万円(税込)当日会場にて直接お支払い。----------------------------------------------------------------------------

以下、当日お配りした上記リンク先のマニュアルを元に工作の内容をおさらいしてみましょう。

ついで、ケーブルの端末作業にかかります。ヘビースニップを使って外装シースの除去、絶縁材の除去を行います。

さらに銅線の二股処理を行い、電源プラグに突っ込みます。ここが今回の最大の難関。すっきりうまく挿し込める人もいれば、途中で孔の中の電極などに引っかかって、銅線がぐちゃぐちゃになる人もかなりの割合でいらっしゃいます。これは私たちオヤイデ電気のスタッフがやっても難しい作業なので、初めての人ならなおさら、一発でうまくいく方が奇跡なのです。

さて、このようにして電源プラグ側をしつらえたら、お次はIECコネクター側をほぼ同様に処理していきます。で、両端とも完成したらテスターで導通チェック、ショートの有無をチェックして作業完了となります。所要時間はほぼ2時間。みなさん無事に作業を終えました。

こちらは午前の部にご参加の皆さま。出来上がった電源ケーブルと一緒に記念撮影。

こちらは午後の部に参加の皆さま。もうご自宅のオーディオシステムで順調に音出しをなさっていることと思います。

2年前の講習会に参加された方においては、PCOCC-Aバージョンの初代TUNAMI NIGOで同じ電源ケーブルを製作しましたので、もしその時製作した電源ケーブルをお持ちでしたら、今回オヤイデ電気が採用した精密導体102 SSCとの純粋な音の聴き比べが行えるわけです。

次のオヤイデ電気自作講習会は未定ですが、何かの折につけてまたこのようなファンサービスを行ってまいりたいと思います。では、今後のオヤイデ電気の動向にご注目、ご声援よろしくお願いします。

↧

↧

月刊ステレオ9月号オーディオ実験工房のお題はレコードスタビライザーとターンテーブルシート

こんにちはみじんこ荒川です、で始まるミュージックバードのオーディオ実験工房。

月刊ステレオ9月号でのタイアップ連載もはや5回目。放送自体は3月末からだから、もう10回以上になるのかな。

ミュージックバードについてはこちらのリンクをご覧ください。有料の衛星ラジオ放送です。この衛星放送の中でも、オーディオファン向けの「ジ・オーディオ」というチャンネルの中の一番組です。

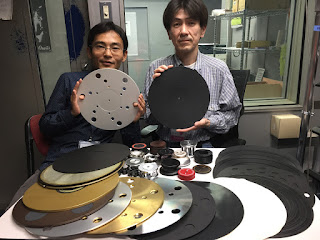

8月下旬から9月上旬放送分は、レコードスタビライザーとターンテーブルシートです。

ターンテーブルシートは私の手持ちと炭山アキラ先生所有のもの、それにメーカーからの貸出品を合わせて計15枚。スタジオのレコードプレーヤーPD-171付属品とを合わせて16枚を試聴。ターンテーブルシートは別名、ターンテーブルマットとも呼びます。どちらも同じ意味です。海外ではターンテーブルマットといいう方が通っているようです。

市場にはもっと製品があるのですけど、全部は集めきれませんでした。即席で集めただけでも、これだけあるのですから、まぁ許してちょうだい。

ゴム系およびそれに類する軟質素材のターンテーブルシート。素材不明のものあり、ブチルゴムあり、ハネナイトあり、フォックありと、色々です。音質傾向としては、ゴム素材を彷彿とさせる、弾むような音色、しっとりと落ち着いたものなど。やはりオーディオ用に高音質を謳ったものは、そうでない付属品より音質改善効果がありました。どれがどうだったかは8/17放送(8/24リピート放送)で明らかに。

金属系およびカーボン系の、硬いシートたち。総じてソリッドでシャープな音質傾向でしたが、これらも当然ながら製品それぞれで音色の違いがありました。孔があいたものはオヤイデのMJ-12シリーズで、試作品の真鍮バージョンや、初代MJ-12、それに開発中にMJ-12Mk2などです。オーディオテクニカ製のシートも2枚、炭山さんのコレクションで持参いただきましたが、これらはすでに生産終了になっているという。今回の試聴でかなり好みの音質だっただけに残念です。この手の金属の切削加工物は、材料代、加工費ともに年々高額になっており、採算ベースに乗せるのが大変です。

こちらスタジオ設置のレコードプレーヤーLUXのPD-171。付属のターンテーブルシートは6mm厚の厚手のゴム製。これをまずは基準として試聴開始。

これはMJ-12Mk2のサンドブラストバージョンを乗せたところ。見た目にも綺麗ですなぁ。 MJ-12Mk2開発が二転三転してまして、発売は今秋ごろの予定だったのですが、さらに延びるかも。

フォノイコにはサンバレーのフォノイコ内蔵プリのSV-192ADを使用。これもスタジオの常設機となっています。USB端子もあってDAC機能も搭載、非常に多機能なプリアンプです。このスタジオでサンバレーの大橋社長が番組をやっておられるので、その関係での常設だと思いますが、ありがたいことです。緑色の箱は昇圧トランスで、これも大橋社長特製とのこと。

レコードスタビライザーは荒川&炭山コレクションで13製品が集まり、計16パターンでの試聴を敢行。8/31放送(9/7リピート放送)です。

スタビライザーも、レコード全盛期から数多くの製品が世に送り出され、現在も大手家電量販店の店頭を覗くと、数十種類の製品が並んでおり、ショップオリジナル品やガレージメーカー製作品などを含めるとかなりの品目が存在します。スタビライザーの作用・効用については本日発売の月刊ステレオ2015年9月号の「オーディオ実験工房」連載ページに掲載されていますので、ぜひお読みください!

↧

オヤイデ電気秋葉原店オリジナル電源タップOCB-1RX登場!

見るからにかっこいい電源タップが登場しました!OCB-1RXです。これは電源プラグが2極タイプになっており、一般の2極コンセントに差し込み可能なのが第一の特徴。この電源プラグは真鍮無メッキP-029のレッドカバー特別バージョン。癖のないフラット基調な高音質電源プラグです。

さらに2個搭載されている赤いコンセントは、パナソニックのWN1318K。オーディオ用壁コンセントの先駆けとなった音の良い医科向け3極コンセントです。

ケースはオヤイデのOCB-1シリーズに共通の高剛性ケースを用いていまして、OCB-1専用の下記オプション品もケース底面に取り付け可能。

・OSP-SCネジ付き真鍮スパイク 4個入り 691円

・OSP-SS ネジ付きステンレススパイク 4個入り 1,555円

・OCB-BS 御影石+ブチルゴムベース 1枚入り(取り付けネジ付属)5,184円

・INS-BS 真鍮インシュレーター 4個入り(取付ネジM4は別途お客様でご用意ください)7,085円

ケーブルは塩田のOFCケーブルPC-23。柔軟性に優れたケーブルで取り回しが良いです。即購入可能な在庫品は、ケーブル長さ2.0mで13,824円ですが、特注でケーブルの長さ延長も可能。詳しくはこちらのオンラインショップページをご覧ください。オヤイデ電気秋葉原店もしくはオヤイデオンラインショップでの限定販売品です。電源タップはじめの一歩に好適。オーディオ用の高音質タップをいまだご経験されてない方に、ぜひおすすめしたい逸品です。

さらに2個搭載されている赤いコンセントは、パナソニックのWN1318K。オーディオ用壁コンセントの先駆けとなった音の良い医科向け3極コンセントです。

ケースはオヤイデのOCB-1シリーズに共通の高剛性ケースを用いていまして、OCB-1専用の下記オプション品もケース底面に取り付け可能。

・OSP-SCネジ付き真鍮スパイク 4個入り 691円

・OSP-SS ネジ付きステンレススパイク 4個入り 1,555円

・OCB-BS 御影石+ブチルゴムベース 1枚入り(取り付けネジ付属)5,184円

・INS-BS 真鍮インシュレーター 4個入り(取付ネジM4は別途お客様でご用意ください)7,085円

ケーブルは塩田のOFCケーブルPC-23。柔軟性に優れたケーブルで取り回しが良いです。即購入可能な在庫品は、ケーブル長さ2.0mで13,824円ですが、特注でケーブルの長さ延長も可能。詳しくはこちらのオンラインショップページをご覧ください。オヤイデ電気秋葉原店もしくはオヤイデオンラインショップでの限定販売品です。電源タップはじめの一歩に好適。オーディオ用の高音質タップをいまだご経験されてない方に、ぜひおすすめしたい逸品です。

↧

月刊ジャズジャパン9月号に寺島氏とみじんこ荒川とオヤイデ製品が登場!

ジャズファン向けの専門誌と言えば、月刊ジャズジャパン。全国の書店で発売中ですが、本日8/22発売の2015年9月の最新号では、私みじんこ荒川が登場しています。いや、私がジャズうんぬんを語っているわけではなく、ジャズ喫茶メグのオーナー寺島さんとのよもやま話が掲載されているのです。

カラーページはこんな感じで、寺島邸のオーディオルームがどかんと見開きで登場。この床を貼っている電源ケーブルたちを私がちょこまかと手を加えた、そのお話が載っています。執筆は寺島氏ご本人によるもの。

さらにモノクロページでは4ページにわたって私と寺島氏とのいきさつや、寺島氏が愛用するオヤイデ製品について細かく、そして面白く書かれています。

2月に行われたメグジャズオーディオ愛好会での音が出なくなったトラブルの模様から、再度やり直しした4月のメグジャズオーディオ愛好会での劇的音質改善体験、さらに寺島邸で私が行った配線やり替え、寺島氏の依頼で私が製作したみじんこオーディオラックのお話も載っています。

全国の書店の音楽雑誌コーナーに並んでいると思いますので、ぜひ手にとって下さいね。できれば買って下さいね。

カラーページはこんな感じで、寺島邸のオーディオルームがどかんと見開きで登場。この床を貼っている電源ケーブルたちを私がちょこまかと手を加えた、そのお話が載っています。執筆は寺島氏ご本人によるもの。

2月に行われたメグジャズオーディオ愛好会での音が出なくなったトラブルの模様から、再度やり直しした4月のメグジャズオーディオ愛好会での劇的音質改善体験、さらに寺島邸で私が行った配線やり替え、寺島氏の依頼で私が製作したみじんこオーディオラックのお話も載っています。

全国の書店の音楽雑誌コーナーに並んでいると思いますので、ぜひ手にとって下さいね。できれば買って下さいね。

↧

メグ ジャズオーディオ愛好会の出来事その1

さきほど月刊ジャズジャパン9月号に、オヤイデや私のことが、ジャズ喫茶メグのオーナー寺島靖国さんによって取り上げられているというお話をしました。

ということで、この雑誌で書かれている、メグジャズオーディオ愛好会でのオヤイデ試聴会の出来事を時系列を追ってご紹介したいと思います。

ときは2015年の2月末だったか、吉祥寺のジャズ喫茶メグにて、月一回開かれるメグジャズオーディオ愛好会が開催されました。

この時呼ばれたのが、私みじんこ荒川とオヤイデ製品たち。そう、オヤイデ製品を試聴しようという回だったのです。

写真左手には愛好会の会長、中塚氏が映っています。中塚氏および副会長3名、およびメグの会の会員の方々、それにメグのオーナー寺島氏のご尽力あって、愛好会はすでに月一ペースで5年ほど継続して行われています。毎回、色々なオーディオメーカーをお呼びして、そのメーカーのオーディオ製品の試聴を行い、和気あいあい喧々諤々楽しむと言う主旨の会です。すにでこれは後半戦の写真ですね。メグ常設機のワディア850がステージに引っ張り出されてきていますね。理由はのちほど。

さて、このオヤイデ製品試聴の回では、前半戦の1時間半は、オヤイデの電源ケーブルを試聴して、ソツなく終了。少しばかりの休憩をはさんで、いざ後半戦に突入した途端、大音量時に高域に歪が!さきほどまでは感じなかった明らかなノイズ感が!さては、休憩中に私とカイザーサウンドの貝崎さんがシステムの音をよりよくしようと、機器の背面に回り込んでケーブル類をいじくったのが裏目に出たか・・・。

音のひずみの原因は、試聴システムに使用していたスチューダーのCDプレーヤーA730のせいではないかということになり、これをメグ常設のワディア850に交換。交換してしばらくは歪が消え、あ~これで試聴会も無事に終えられると思った途端、またもや歪が出て試聴会を中断。

機器の背面に回り込み、抜けかけているケーブルは無いかなどチェックををして、実際に端子が劣化して抜けかけていたケーブルが幾本か見つかり、挿しなおした後に試聴会を再開。背面はこんな感じにごちゃごちゃ。これでも目につくどこにもつながれてないケーブルや、余計なたこ足配線を外した状態で、試聴会の始まる前はもっとジャングル状態だった。

メグ常設の電源タップというか壁コンセントは宙に浮いている状況で危険極まりないが、いますぐに同行できるものではない。ま、背面のケーブルのチェックは済んだし、さぁ今度は大丈夫だろうと再開したものの、またしても歪が出る。

これはこのメグのある繁華街の夜間の電圧降下が原因ではないか?という話も出たり、いや、ケーブルの劣化だろう、という話もあったり、結局原因調査をしているうちに夜十時になって会は終了。そのあいだも参加してくれた30名近くの入場者はほとんど途中退席することなく、寺島さんや私や中塚さんや貝崎さんの問答にお付き合いいただいたのでありました。

寺島さんや中塚さんは、いやほんと荒川さんにはせっかく来ていただいたのに申し訳ない、ぜひ原因究明と対策が済んだら、オヤイデの試聴会を再度やりましょう、とおっしゃってくださいました。そして寺島さんからは、乗りかけた船だから、この際、このメグのケーブルをやりかえてほしい、ついでにパワーアンプ用の囲いも作ってほしいとの依頼を受けました。

そんなわけで、この会を契機に、数カ月をかけてメグのケーブルをやり換えたり、ラックを新調したりしたわけですが、その模様はまた改めて。

この写真は会の当日、前半戦終了後の休憩中に撮影したメグのピアノの裏。オーディオシステムの給電ケーブルなどがひしめいている。ちゃんとした電源ケーブルに交換しよう、ということで、パワーアンプ給電用に使われていたアルテス製と思しき古い電源ケーブルを引っぺがし、休憩中に予備で持ってきていたTUNAMI GPX-R V2に交換した時の写真です。歪が出たときに、ひょっとしてこの電源ケーブルが悪いのか?とも考え、元のケーブルに戻したりもしたのですが、歪は治まらず。

まん中の黒い箱はアルテスのクリーン電源。これが掲載されている雑誌を見ても、この箱が昇圧トランスかレギュレーターか、詳しいことは載ってませんでした。私が背面にこんなものがありますよと報告する まで、寺島さん自身、こんなものが機器の裏面にあるなんて知らなかったらしいのですが、どうやら10年以上前にアルテスがメグでイベントをやった際に置いていっ たもののようです。 で、経年劣化によるものか、このクリーン電源のコンセントがプラグを挿してもガタガタで、見ているとたまにパチパチと火花が飛び散っていて、危険極まりな い状態でした。このままでは火事になるので、会の終了後に、アルテスのクリーン電源を外し、イベント用に持参していたオヤイデの電源タップMTB-6を取り付けて帰ったのでありました。

で、愛好会の終了後、歪の原因らしきものが分かりました。元々使われていたスピーカーケーブルは、今回のイベントの際、オヤイデのスピーカーケーブルも試聴すると言うことで、外したうえで、まずはスピーカーの純正ケーブルに交換していただいてたのです。で、この時、もともと使われていたスピーカーケーブルはアンプ側のみ外し、スピーカー側はつけたままにしていたらしいのです。そして端末のプラグがショートしないように、そーっとスピーカーに引っ掛けておいたらしいのですが、どうやら私や貝崎さんが休憩中に機器の背面スペースに出入りした際に、もともとメグのスピーカーに使われていたスピーカーケーブルを動かしてしまい、ショートしてしまっていたようで、愛好会終了後の片付けの際に、端末の+と-が付きつはなれずの状態だったのが発見されました。

次回に続く。

ということで、この雑誌で書かれている、メグジャズオーディオ愛好会でのオヤイデ試聴会の出来事を時系列を追ってご紹介したいと思います。

ときは2015年の2月末だったか、吉祥寺のジャズ喫茶メグにて、月一回開かれるメグジャズオーディオ愛好会が開催されました。

この時呼ばれたのが、私みじんこ荒川とオヤイデ製品たち。そう、オヤイデ製品を試聴しようという回だったのです。

写真左手には愛好会の会長、中塚氏が映っています。中塚氏および副会長3名、およびメグの会の会員の方々、それにメグのオーナー寺島氏のご尽力あって、愛好会はすでに月一ペースで5年ほど継続して行われています。毎回、色々なオーディオメーカーをお呼びして、そのメーカーのオーディオ製品の試聴を行い、和気あいあい喧々諤々楽しむと言う主旨の会です。すにでこれは後半戦の写真ですね。メグ常設機のワディア850がステージに引っ張り出されてきていますね。理由はのちほど。

さて、このオヤイデ製品試聴の回では、前半戦の1時間半は、オヤイデの電源ケーブルを試聴して、ソツなく終了。少しばかりの休憩をはさんで、いざ後半戦に突入した途端、大音量時に高域に歪が!さきほどまでは感じなかった明らかなノイズ感が!さては、休憩中に私とカイザーサウンドの貝崎さんがシステムの音をよりよくしようと、機器の背面に回り込んでケーブル類をいじくったのが裏目に出たか・・・。

音のひずみの原因は、試聴システムに使用していたスチューダーのCDプレーヤーA730のせいではないかということになり、これをメグ常設のワディア850に交換。交換してしばらくは歪が消え、あ~これで試聴会も無事に終えられると思った途端、またもや歪が出て試聴会を中断。

機器の背面に回り込み、抜けかけているケーブルは無いかなどチェックををして、実際に端子が劣化して抜けかけていたケーブルが幾本か見つかり、挿しなおした後に試聴会を再開。背面はこんな感じにごちゃごちゃ。これでも目につくどこにもつながれてないケーブルや、余計なたこ足配線を外した状態で、試聴会の始まる前はもっとジャングル状態だった。

メグ常設の電源タップというか壁コンセントは宙に浮いている状況で危険極まりないが、いますぐに同行できるものではない。ま、背面のケーブルのチェックは済んだし、さぁ今度は大丈夫だろうと再開したものの、またしても歪が出る。

これはこのメグのある繁華街の夜間の電圧降下が原因ではないか?という話も出たり、いや、ケーブルの劣化だろう、という話もあったり、結局原因調査をしているうちに夜十時になって会は終了。そのあいだも参加してくれた30名近くの入場者はほとんど途中退席することなく、寺島さんや私や中塚さんや貝崎さんの問答にお付き合いいただいたのでありました。

寺島さんや中塚さんは、いやほんと荒川さんにはせっかく来ていただいたのに申し訳ない、ぜひ原因究明と対策が済んだら、オヤイデの試聴会を再度やりましょう、とおっしゃってくださいました。そして寺島さんからは、乗りかけた船だから、この際、このメグのケーブルをやりかえてほしい、ついでにパワーアンプ用の囲いも作ってほしいとの依頼を受けました。

そんなわけで、この会を契機に、数カ月をかけてメグのケーブルをやり換えたり、ラックを新調したりしたわけですが、その模様はまた改めて。

この写真は会の当日、前半戦終了後の休憩中に撮影したメグのピアノの裏。オーディオシステムの給電ケーブルなどがひしめいている。ちゃんとした電源ケーブルに交換しよう、ということで、パワーアンプ給電用に使われていたアルテス製と思しき古い電源ケーブルを引っぺがし、休憩中に予備で持ってきていたTUNAMI GPX-R V2に交換した時の写真です。歪が出たときに、ひょっとしてこの電源ケーブルが悪いのか?とも考え、元のケーブルに戻したりもしたのですが、歪は治まらず。

まん中の黒い箱はアルテスのクリーン電源。これが掲載されている雑誌を見ても、この箱が昇圧トランスかレギュレーターか、詳しいことは載ってませんでした。私が背面にこんなものがありますよと報告する まで、寺島さん自身、こんなものが機器の裏面にあるなんて知らなかったらしいのですが、どうやら10年以上前にアルテスがメグでイベントをやった際に置いていっ たもののようです。 で、経年劣化によるものか、このクリーン電源のコンセントがプラグを挿してもガタガタで、見ているとたまにパチパチと火花が飛び散っていて、危険極まりな い状態でした。このままでは火事になるので、会の終了後に、アルテスのクリーン電源を外し、イベント用に持参していたオヤイデの電源タップMTB-6を取り付けて帰ったのでありました。

で、愛好会の終了後、歪の原因らしきものが分かりました。元々使われていたスピーカーケーブルは、今回のイベントの際、オヤイデのスピーカーケーブルも試聴すると言うことで、外したうえで、まずはスピーカーの純正ケーブルに交換していただいてたのです。で、この時、もともと使われていたスピーカーケーブルはアンプ側のみ外し、スピーカー側はつけたままにしていたらしいのです。そして端末のプラグがショートしないように、そーっとスピーカーに引っ掛けておいたらしいのですが、どうやら私や貝崎さんが休憩中に機器の背面スペースに出入りした際に、もともとメグのスピーカーに使われていたスピーカーケーブルを動かしてしまい、ショートしてしまっていたようで、愛好会終了後の片付けの際に、端末の+と-が付きつはなれずの状態だったのが発見されました。

次回に続く。

↧

↧

ジャズ喫茶メグ2月の配線やり替えの模様!

吉祥寺のジャズ喫茶メグでの今年二月のオヤイデイベントの歪トラブルを受けて、寺島氏からメグの配線やり直しの依頼を受けた私ですが、これがなかなかに大変なやり換えで、実際には数回に分けてやり換えました。

完成した電源配線たち。帰宅後に自宅で延々と作ってました。依頼から1カ月ほどを経た2月下旬。

寺島さんに配線が完成sた旨をご連絡。寺島さんと中塚さんご同行の元、朝9時にメグを特別に開けてもらい、正午の営業が始まる時までに、ステージ裏の電源配線を根こそぎ取り換えるという荒療治。ついでに大掃除も。

白いIECコネクターが付いた電源ケーブルは、ケーブルがオヤイデTUNAMI V2、電源プラグがハッベルL型8215CAT、IECコネクターがオヤイデC-004のTUNAMIGPX-R仕様品。これらの4本は、パワーアンプ2台、パワードスピーカー2台に接続されます。

ケーブルはフジクラのCV-S5.5。 ケーブル長さは6mとして、メグのメインステージの天井にある壁コンセントから直接電源をとれるよう配慮。

DFZ3222Kの底面には、御影石+ブチルゴムベースOCB-BSをエポキシ系接着剤で2枚重ね貼りし、設置の安定を図りました。

メグのオーディオシステムに電源供給していた壁コンセント。宙ぶらりんで危険極まりない。これはあくまで一例で、オーディオシステムやピアノの裏側は、カオス状態。私が2月のイベントで、メグの配線を見たとき、スピーカーケーブルはアコリバ、プリ-パワーアンプのラインケーブルはディスクショウワ、パワーアンプの電源 ケーブルはアルテス製と思しきもの、ステージ上からアルテスのクリーン電源までは一般のOAタップにゾノトーンの電源ケーブルを継ぎ足して延長したもの、 その他、どこにもつながれてない電源ケーブルや用途不明のケーブルの切れ端がピアノ裏に幾重にも折り重なっていました。さらに、インシュレーターや、電源プ ラグ、その他さまざまなプラグ類があちこちに散乱し、それらの上に埃や紙くずやその他いろいろなモノたちが堆積。それはもう宝の山と言うよりは、 ゴミ捨て場みたいになっていたのが、2月のイベントの際に、はじめてピアノの裏に入った時の状態でした。音質云々以前に、よくぞこれでいままで電源の接触 不良による火災が起きなかったものだと思ったものです。

この宙ぶらりんの壁コンセントをまず天井の壁コンセントから外す。これがステージの天井の梁に取り付けられていた壁コンセント。長年の使用でヤニまみれになっていた。この壁コンセントも取り外す。オーディオ用の壁コンセントと、頑丈なコンセントボックスに取り換えるのです。

メグでの取り付け工事の様子。コンセントボックスには未来工業のPVR-16-2Kを使用。黒い箱がPVR-16-2Kです。壁コンセントにはオヤイデのR1を使用し、確実な挿しこみ強度と音質向上を目指しました。白いコンセントがR1です。そして、このPVR-16-2Kコンセントボックスを起点に、パワーアンプ用の給電タップ1台と、パワードスピーカー(DUOのウーハ―部分)の電源タップ1台をそれぞれ接続。

さらにPVR-16-2Kの2箇所あるうちの出口側のケーブル引き出し口からFケーブルFF-20V2を引っ張り出し、イベント用の仮設電源タップをステージ床面に設けました。これは仮設電源タップの写真です。

パワーアンプ用の給電タップには、前回の愛好会の時、アルテスのクリーン電源の代わりに置いていったオヤイデのMTB-6をそのまま使用。パワードスピーカーの電源タップには、今回製作したDFZ3222Kケースの電源ボックスを使用。

実は今回のやり替えでは、イベントの際に置いていったMTB-6を回収し、代わりに DFZ3222Kケースの電源ボックスを設置していこうと考えていたのです。上の写真は電源タップを交換し、さらに新しく据え付けた電源タップから各オーディオ機器へ電源ケーブルを配線し終えたところの様子。で、この状態で寺島さんに音を聴いてもらったら、かなり良くはなったものの、まだしっくりこないと言われ、タップを2台使ってみてほしいと言われました。DFZ3222KとフジクラCV-Sの組み合わせなる電源タップの音は、カツーンと爽快で、ビシバシと音が飛んで来る、一部においては寺島さん好みの音色でした。しかし、潤いと言うか、音の厚みや中域から下の充実感のようなものは、さっきまで使っていたMTB-6の方が明らかに勝っていたのです。

そこで寺島さんから提案があり、回収しようと思っていたMTB-6をそのまま残し、4本の電源ケーブルのうち2本をMTB-6に接続しなおしました。そした らなんと音が劇的に良くなったのです。メリハリが付いて、なおかつ潤いもある、これは現時点でベストバランスな音になったと、みんなで大喜び。

上の写真が最終的に落ち着いた電源配線。2台の電源タップから、さらにTUNAMI V2 自作電源ケーブルでパワーアンプやパワードスピーカーで電源供給。それぞれの電源ケーブルは必要長さにプラスアルファ若干余裕を見て製作したのですが、やや長過ぎた感もあり、ピアノの背面でTUNAMI V2がのたうちまわる感じになりました。ま、それでも以前のごちゃごちゃ配線に比べたら格段に整然とした電源配線にリフレッシュされました。

外した配線たち。全部ではありません。実際にはこれの数倍の不要な配線たちを取り除きました。時間はやはり正午ぎりぎりまで掛りました。

ステージ上のコンセントから先の電源配線を刷新し、出音に聴き入る寺島さんと中塚さん。

ところで、わたし今回の配線やり替えで思いましたが、これまでメグには様々なオーディオメーカーやケーブルメーカーやアクセサリーメーカーが出入りした り、イベントをやったりされたわけです。で、当然ながらそのメーカーの人たちが置いて行かれたであろうケーブルで、メグのオーディオ配線は成り立っていた のです。おそらくそれらメーカーの担当者は、メグのピアノの裏面を見たときに、これはどうにかしなければ、と思わなかったのでしょうか?私は余計なお世話 かもしれませんが、寺島さんから依頼を受けずとも、メグのケーブルの危機的状況を見過ごすわけにはいかず、配線の全面やり替えを私の方から提案していたで しょう。たしかにお金にはならず、時間も掛り、足しげく何度も通わなければならず、ボランティアみたいなものなので、そうそう遠方のメーカーさんはタッチできないでしょう。それゆえに、私はこの時期にメグのイベントを行い、幸いにもイベントでトラブルがあったが故、寺島さんの鶴の一声によって、私にお声が掛り、メ グの危機的状況からの回復に一助を成すことができたのだと思います。今回の配線やり替えは、私と寺島さんとの間を取り持つ愛好会会長の中塚さん、お店の店 員さん、それに今回のメグの配線やり替えに一切口出ししなかったうちの会社の社長、そのいずれが欠けても、スムーズに行うことはできなかったでしょう。

さて、この2月のメグでの配線取り換えは、メグテコ入れ作戦の序章に過ぎません。続きはまた今度。

↧

ジャズ喫茶メグ パワーアンプ保護カバー新調!

これは吉祥寺のジャズ喫茶メグのステージ脇にあるパワーアンプの背面あたり。

前回のブログでは、3月中旬に行ったジャズ喫茶メグの電源配線やり替えを掲載しました。今回は3月下旬に行ったメグ第二期電源配線やり替え、およびパワーアンプ保護ラックの新調について。

2 月に寺島さんから依頼を受けた、メグのパワーアンプ用保護カバー。メグにはジャズのライブがほぼ毎日催されており、ミュージシャンが演奏する楽器や備品 を、ステージ両脇にあるアンプに粗っぽく放り投げることが幾度となくあるそう。ステージ付近に荷物の置き場所がなく、ミュージシャンが荷物の置き場所に窮するのもわかるのですが、アンプの裏面にモノを放り投げられて、アンプやケーブルが痛むこともしばしば。しかし、抜本的な解決策を見いだせないまま今日に至っていたわけです。

3月上旬のメグ電源やり替えの後、作業を一通り終えたときに、どうしたらアンプやケーブルの破損を防げるかの話になり、寺島さんと店員さんと話し合った結果、アンプをテーブルのような脚付きの板で覆い、それもアンプの背面まで覆う奥行きの長い板で、ということになりました。で、誰が製作するかということになり、オーディオラックの自作経験がある私に白羽の矢が立ったわけです。

メグでは現在、エソテリックのA-70、あるいはフェーズメーションのMA-1000を使用中。

A-70は幅250mm×高さ219mm×奥行き430mm。 写真は1台ですが、モノラルなので、メグでは2台使用です。

MA-1000は幅247mm×高さ224mm× 奥行き426.6mm。

寺島さんの要求事項は、メグの現在の設置スペースに置けるサイズの保護カバーで、アンプを背面の端子部まで覆い、放熱を妨げないためアンプ上面に15cm以上の隙間を設け、メンテナンス時にアンプそのままに手前にカバーを引き出せ、かつ見栄えの良いもの。

寺島さん的には、私が以前製作した自作オーディオラックのデザインをえたく気に入られ、ぜひこんな感じで!というご要望。ステンレスパイプの支柱が黒いボード部分とちょうどよいコントラストを成していて、それがお気に召されたようです。

このラックはご覧の通りに、1段1段個別になっていて、

実際には、これ作るとなるとかなりの経費と時間がかかるので、どうしたものかなぁと考えた末、赤い矢印で示しているラックの下部に敷いていたボード部分をメグのアンプ保護カバーに転用しようと思い付いたわけです。

このボードは600mm x 450mm x 30mmのサイズ。2007年当時、オーディオラックの棚板の見栄えを調整するために、ラックとセットで使うためにラックと同時製作したものです。

これを上下2枚の計4枚使って、間にステンレスのパイプを取り付け、見た目も用途的にも寺島さんの要求に応えるものにしようと言うわけです。こ のボードは、今から8年前の2007年に製作。いまはなき広島のスピーカークラフトショップ「マキゾウ」にカットと塗装を依頼したシナアピトン積層合板製。マキゾ ウにカットしてもらった600mm x 450mm x 15mmのアピトン材を2枚重ねし、木口をシナテープでふさいで、マキゾウに再び送り、ウレタン塗装してもらったものです。このボードと同時製作したラッ クはすでに私のオーディオシステムから外され、現在は寝室でタンス代わりに使用。ボードも使い道が無いので、ラックに重ねて保管してあっただけなので、メ グの保護カバーに転用できるなら本望です。

まず、ボードに支柱取り付け用の穴を空けます。この写真は以前、このみじんこブログでも書きましたが改めて掲載します。

穴を空け終わったボード。5本の支柱を立てるための土台を取り付けるネジ穴です。

東急ハンズで買ってきた支柱取り付け用の32mmパイプ対応の土台部分(ソケット)。

これをボードにネジ止めします。

さらに32mm径のステンレスパイプを土台に嵌めます。

その際、あらかじめ接着剤を土台に塗っておき、土台とパイプを接着固定します。接着強度が強いものとして2液性エポキシ接着剤を選びました。セメダインのSG-EPO EPO008というもので、これも東急ハンズで売ってます。

ペレットをジョウゴでパイプに流し込みます。これでパイプの鳴きが治まります。

ペレットはこんな感じでパイプに入りました。合計長さ36cmのパイプ20本を埋めるのに、1kg入りのペレットを計5袋使いました。ということは保護カバー1台当たり2.5kgほど消費、パイプ1本あたり250g充填されたことになります。これでパイプのカーン カーンという鳴きが、ピタッと治まります。たぶん音質的にもいいはず。この天板の上にオーディオ機器を乗せることがあった場合に関してですけどね。

続けて脚部になる板を貼り付けて一昼夜硬化を待ちます。

構造はアンプの設置ボードが独立して、それをカバーするように保護カバーが被さるようにしました。設置ボードと脚部の板は、もともとのオーディオボードをのこぎりでカットして利用。

これをメグに搬入します。メグの会会長の中塚氏に私の自宅まで来てもらい、車に保護カバーを乗せてメグの近くまで行き、台車に載せ替えてメグに搬入。

ボードにアンプを乗せ、保護カバーをかぶせれば設置完了。メグのステージの左わきにひっそりとたたずんでいる猫の置物を上に乗せてみました。

メグのスピーカー、アバンギャルドのDUOの脇の空間に、ちょうどいい塩梅に収まっています。これでアンプの上にモノが投げつけられてもだいじょうぶ。耐荷重は分かりませんが、人ひとり乗ったくらいではびくともしません。

この日は、保護カバー設置のついでに、先日の電源配線やり替えの際に設置した、アンプ用の電源ケーブルを抜いて、代わりの電源ケーブルに入れ替えました。前回、設置していった電源ケーブルは長さがやや長すぎだったので、短くするために一時会社に引き上げることに。切りつける間使ってもらう臨時の電源ケーブルに取り換えたました。

ハッベルのL型プラグが付いたものが今回取り外し切り詰め予定の電源ケーブル、臨時で取り付けるのがオヤイデのP-037/C-037を取り付けた電源ケーブル。両方ともTUNAMI V2を用いています。P-037/C-037+TUNAMI V2の組み合わせは、写実系電源ケーブルの推奨組み合わせとして福田雅光先生が好まれて使用されています。

ステージ中央、ピアノの裏面の様子。オヤイデのMTB-6と、DFZ3222K鋳鉄ケース自作タップ。これは前回から変わりなく、電源ケーブルをP-037使用自作電源ケーブルに交換。

パワーアンプA-70の裏面。以前の保護カバー無しの端子部むきだしに比べて格段に安全性は増しました。

ピアノ裏の様子。床にはTUNAMI V2が複数本うねっています。ピアノと壁との隙間は40cmくらいでしょうか。

この狭い空間には容易に人は立ち入れません。私は体が細いのでするすると入っていけます。

ラックを設置した3月下旬のこの日は、夜7時からティムデパラビッチーニ氏が来日してクリアオーディオのリニアトラッキングトーンアームやEARのアンプの試聴会が開催される日。ヨシノトレーディングさんのイベントです。その準備時間にご一緒させていただいて保護カバーの搬入となりました。保護カバーの設置後、その上に座られるパラビッチーニ氏。保護カバーがちょうど椅子代わりになっておりました。

保護カバーはイベントの際、ステージ中央に引き出して、横並びに2台並べ、このようにオーディオラックとしても使えます。これは4月下旬に開かれたメグジャズオーディオ愛好会の様子。2月に中止されたオヤイデ電気の試聴会のやり直し試聴会の模様です。保護カバーを台座に、その上にメグ常設のクライナのオーディオラックを重ね置き。いままでイベントの際、参加者には見えにくかったデモ用のオーディオ機器。今回の保護カバーのおかげで従来より40cmほど高く設置することが可能になり、参加者からもデモ用機器が見えやすくなりました。

↧

4極XLRヘッドホンケーブルをTEAC UD-503のバランス出力に変換するTRS-XLR4変換ケーブル!

こんなのを店で売り始めました。その名も「4極XLRヘッドホンケーブルをTEAC UD-503のバランス出力に変換するTRS-XLR4変換ケーブル」です。定価12,960円の実売10,368円です。ほしい人はオヤイデ電気秋葉原店にお越しいただくか、同店に電話で通販してください。数量限定ではありませんが、それほど需要が旺盛というわけでもないでしょうから、4本しか製作していません。好評なら追加製作します。

こちらのファイルウエブにこの変換ケーブルについて、オヤイデ電気で販売予定というアナウンスが流れちゃったもんですから、実際に何人かのお問い合わせをいただきましたので、製作した次第でございます。ティアックさんにもなにかとお世話になってますしね。下記写真のようにデモ機もお貸しいただけましたので。

同じくTRSのバランス出力が可能なフェーズメーションEPA-700では、ピン配列が違うので、たぶん使えません。

UD-503ピン配列:T=HOT R=COLD S=GROUND

そこでT1 2nd generationをUD-503でバランス駆動できるよう、変換ケーブルを作ってほしいとのご依頼がティアックさんから私宛にありまして、今回の「4極XLRヘッドホンケーブルをTEAC UD-503のバランス出力に変換するTRS-XLR4変換ケーブル」を製作したわけです。

長さは20cmほどですね。 ケーブルには本邦初公開のHPC-26QUADという新型多用途ケーブルが使われています。26ゲージの102SSC導体を4芯スターカッドで組み込み、シルク介在に、銀メッキ編組シールド、柔軟性に優れたソフトウレタンシースの採用で、高音質でありながら取り回しに優れるという、従来のヘッドホンケーブルでは実現しえなかった特徴があります。

4極XLRにはノイトリックの金メッキ製NC4FXXBを用いています。TRSプラグはオヤイデ電気製のP-240TSRという銀/ロジウムメッキの標準プラグ(非売品)を用いています。はんだはオヤイデ電気のSS-47を使用。UD-503ユーザーで、HD800やHD650やその他もろもろのバランス駆動可能なヘッドホンを有し、かつバランス式ヘッドホンが4極のXLR仕様の方で、UD-503でそれらのヘッドホンをバランス駆動してみたい!という極めてニッチなニーズに合致する方に、ぜひおすすめです。厳選したパーツで製作しているので、お値段は高いですが、その分挿入による音質劣化は感じさせないです。

↧

球は交換できるが命は差し替えられない

で、今日、本屋に立ち寄ったらこんな本が新刊コーナーに並んでいたので買ってみた。「東京が壊滅する日」まだ読み始めて数時間だが、すらすらと半分以上読みふけった。前半を要約すると、ネバダの核実験で放出された全放射能の1.2倍の放射能を、あのフクイチの爆発事故で我々東京人を含めた東北、東日本の人々は浴びていて、それは内部被曝という形で、次第に人々を蝕み始めるというもの。現にネバダ核実験場から200kmほど離れた街で、ガンによる大量死が数十年にもわたり続いているというのだから、フクイチから200kmほどに位置する東京で、あのとき同等以上の被曝をしていたであろう我々も同じ運命を辿るやもしれぬ、と。飯山一郎さんの予言と合致するような内容に、心胆を寒からしめられる思いだ。

最近、知能のパラドックスという本も読んだ。私の独断で要約すると、優れた知能の持ち主ほど、時として常規を逸した、自然の摂理に反した行動や思考を生ずる、ということを述べている。この二つの本を読んでいると、人が生み出したものが人を不幸にする、人間社会の業とというものを感じざるを得ない。

そんな世を憂いつつも、今日は球切れしたソブテックのKT-88に換えて、アムトランスで買ってきた復刻ゴールドライオンのKT-88を、私の愛機ラックスマンのMQ-88に装着した。とりあえずの音出しはしたが、まだ音量を上げて聴いていないので、ソブテックに比べてどう変化したのかはこれからのお楽しみというところだ。近年話題のKT-120やKT-150は、KT-88の1.2倍増のヒーター電流にMQ-88が耐えられずに壊れるかもしれないと考え、興味はあるものの怖くて手が付けられない。そこで、KT-88の中でも、現行管で容易に入手ができて、管球王国75号によると、「繊細かつ緻密な世界で、音楽的な再現が見事」と高評価の復刻ゴールドライオンのKT-88を購入するに至ったわけ。

さらに今日は、ミュージックバードの「オーディオ実験工房」の収録を行ってきた。計2回分の収録で27本の自作同軸デジタルケーブルの聴き比べを敢行!その中で私が最もお気に召したのはベルデンの179DTという細い75Ωケーブルだった。不思議だ。2.5ミリほどのこんな細いケーブルから出る音とは思えない、緻密で自然で開放感のある音色が展開されるとは。ちなみに相方の炭山アキラさんはオヤイデのDST-75 V2がベスト1かな、とおっしゃられていた。その他にも魅力的な同軸線を幾つか見出したので、詳しくは11月の放送を聴いて下さい。

↧

↧

いよいよあさってオーディオホームシアター展(別名:音展)開催!

いよいよあさってに近づいてきました!

恒例のオーディオホームシアター展(別名:音展)。

テレコムセンター近くで開催されます。交通アクセスはこちら。

ぜひお立ち寄りください。仮想アース装置エントレックのテルスも試聴します。

一方、18階のミュージックバード特設ルームでは、ごらんのとおり様々な番組の公開収録が行われる中、「オーディオ実験工房」の公開収録も行われます!出演は私みじんこ荒川と、オーディオ評論家の炭山アキラ先生、そしてMYU高崎の高崎氏も出演。長岡鉄男先生の愛した音楽やケーブル類を、語り合い、そして長岡先生のダイナミックテスト優秀録音盤を試聴します!

↧

今週土日は中野サンプラザで秋のヘッドホン祭2015が開催!オヤイデ電気も出展します!

先週末はお台場のテレコムセンター近くで音展2015が開催されました。そのレポートは追ってご報告するとして、今週末は秋のヘッドホン祭2015です!

オヤイデ電気は14階に出展します!1にあたる左奥の3テーブルです。

展示内容は、ヘッドホン祭の前日の10/23に発売開始するFiiOのポタアン&DACのQ1。Q1は本邦初展示となります。

オヤイデ電気は14階に出展します!1にあたる左奥の3テーブルです。

展示内容は、ヘッドホン祭の前日の10/23に発売開始するFiiOのポタアン&DACのQ1。Q1は本邦初展示となります。

オヤイデが今春から輸入販売しているCOZOYの超小型DAC+ポタアンのアストラピも展示。

さらにオヤイデ電気秋葉原店のリケーブル達人「鈴木」によるSKポタラボのリケーブル相談会も実施。鈴木本人が2日ともブースに立ちます。自作のコツを知りたい人、特注リケーブルを依頼したい人、どちらもイヤホンリケーブルで何か相談事があったらぜひお声がけくださいね。

その他、参考出品的な製品も幾つかあるやもしれません。いや、あるんだけどここでは言えませんので、当日をお楽しみに!では、10/24と25のヘッドホン祭でお会いしましょう!

↧

オーディオ・ホームシアター展2015開催 オヤイデ電気展示ブース レポート

さる10/16~18、東京はお台場のテレコムセンター近く、タイム24ビルにて「オーディオ・ホームシアター展2015(別称:音展2015)」が開催されました。オヤイデ電気は恒例の個室ブースにて展示試聴を実施しました。

皆さんを緒で迎えするのは、オヤイデブースの入り口の看板と関連書籍。

精密導体102SSCについての説明パネルです。

ケーブルの接続状況が一目して分かる、機器の背面を前面に向けた試聴システム。

ケーブルメーカーのオヤイデ電気ならではの設置方法です!

スピーカーはMAGICOのQ1(ご協力:エレクトリ様)。皆さんの注目を集めていました。

ペア400万円の音は伊達ではない!快くお貸し出しいただいたエレクトリさんに感謝感謝です。

プリメインアンプはBMCのCS2。DACはブリキャスティデザインのM1(日本未輸入)。一部の同社製品はエレクトリさんが仕入れてます。CDトランスポートはBMCのBD1.1を途中まで使っていたのですけれど、2日目で調子がおかしくなり、急遽ティアックさんからエソテリックのK-01Xを借用。ティアックさんありがとー!

ケーブルはもちろんオヤイデ電気で固められています。AESデジタルケーブルはAR910。DAC-AMP間のインターコネクトケーブルはACROSS900XX V2やTUNAMI TERZO XX V2。スピーカーケーブルはACROSS3000BやTUNAMI II SP-B V2を代わる代わる使用。TUNAMI II SP-B V2はがっちりマンデーでも登場した有名なケーブルです。

今回のオヤイデブースの展示で、何より嬉しいのは、「今回の音展で最も音が良いブース」との声が、直接ないしは間接的に多く聞かれたことです。濃密でありながら広がりのある音空間が、オヤイデブースを満たしていました。

アース環境が皆無な当会場(コンセントは2極)において、オヤイデが輸入販売しているエントレック社の仮想アース装置「Tellus」「Silver Tellus」が本領発揮したことも、音が良い理由として挙げられるかもしれません。機器やケーブルの良さもさることながら、理想のアース環境を提供していることも、当社展示室の音が良い一因だと思われます。小型版仮想アース「Minimus」「Silver Minimus」も参考出品。

展示室の両サイドには、人気のTUNAMI V2シリーズをはじめ、ACROSS V2シリーズ、BlackMamba V2シリーズなど、オヤイデの主力ケーブル群が一堂に介しています。

オヤイデのラインケーブル群。左手よりピンク色のケーブルがPA-02TX V2、PA-02TR V2、ACROSS750RR V2、ACROSS900XX V2、TUNAMI TERZO RR V2、TUNAMI TERZO XX V2。

これらのケーブルも全て、オヤイデが英知を結集した精密導体102 SSCを採用。

その魅力は実際に当展示室で定期的に行われた試聴会で、来場者の皆様に体験いただきました。PCOCC-A時代の旧モデルと102 SSCの新モデルとの聴き比べでは、新モデルの一皮剥けた抜けの良いサウンドに、来場者から感歎の声が上がるほど。

オヤイデの電源ケーブル群。102SSC導体採用の現行機種です。奥よりTUNAMI GPX-R V2、TUNAMI GPX V2、Black Mamba ΣV2、Black Mamba α V2。

オヤイデのラインケーブル群。左手よりピンク色のケーブルがPA-02TX V2、PA-02TR V2、ACROSS750RR V2、ACROSS900XX V2、TUNAMI TERZO RR V2、TUNAMI TERZO XX V2。

これらのケーブルも全て、オヤイデが英知を結集した精密導体102 SSCを採用。

その魅力は実際に当展示室で定期的に行われた試聴会で、来場者の皆様に体験いただきました。PCOCC-A時代の旧モデルと102 SSCの新モデルとの聴き比べでは、新モデルの一皮剥けた抜けの良いサウンドに、来場者から感歎の声が上がるほど。

そんなこんなで音展2015のオヤイデ電気展示ブースは多数の来場者をお迎えでき、たくさんの方々とお話でき、好評のうちに閉幕となりました。音展自体の来場者は、昨年に比べてやや少なくなったらしいですが、インターナショナルオーディオショーと双璧をなす展示会ということもあり、お台場開催3年目で、この地での開催もようやく板についてきた感があります。ただ、やはり地の利が悪いとか、展示内容自体の魅力に欠けるとか、会場の各ブースの音に不満があるなど、マイナス面の意見があることも事実。「聴くぞハイレゾ」が音展2015のキャッチコピーでしたが、ハイレゾの魅力をどこまで来場者に伝えられたのか。

かくいうオヤイデブースはハイレゾ音源は一切使わず、CDのみでの試聴でした。それでも好評を得られたのは、程よいブースの大きさと、マジコQ1の高性能、プリメインアンプの駆動力もさることながら、新導入のブリキャスティのDACの性能の高さも大きいと思います。さらに他のブースでは見られない仮想アースの設置、ケーブルメーカーならではの吟味されたケーブル群、床の剛性をチェックしながらの設置位置の調整が挙げられます。なお、この部屋は決して音響的に優れているわけではなく、定在波がものすごい発生するのです。しかし、壁に細工を施すわけにもいかず、それをカバーすべく、音にうるさいオヤイデのスタッフ(私の先輩)の綿密なシステムチューニングが、最終的な出音の良さにつながっているのだと思います。

↧

秋のヘッドホン祭2015 オヤイデブースのレポートなど

先週10/24と10/25の2日間、東京は中野の中野サンプラザで恒例の秋のヘッドホン祭2015が開催されました!オヤイデ電気は14階に出展。オヤイデ電気秋葉原店の店舗スタッフであり、オヤイデスタッフの独自ブランド「SKポタラボ」の鈴木による、イヤホンリケーブル相談会。特注ケーブルの受注から、会場でのケーブル修理サービス、自作のお悩み相談、自作のコツ伝授まで、鈴木に聞けばすべてお答え。アナウンスも直前2日前にツイッターやオヤイデショップブログでしか行ってないにも関わらず、修理依頼は続々集まるわ、相談者が後を絶たず訪問し、けっこう盛況でした。気さくな

目玉はFiiOのポータブルハイレゾプレーヤーX7。展示会の前日の夜にようやくテストサンプルを入手し展示会に間に合いました。整理券を配るほどの大注目株で、今回の展示会で数多く発表されたポータブルハイレゾプレーヤーの中でも、操作感、音質ともにトップレベルとの評価を得ています。日本での発売は今冬の予定ですが、まだはっきりしていません。価格は10万円前後と推察されますが、これも未定。

そのほか、FiiOのエントリークラスのポータブルハイレゾプレーヤーX1のカラーバリエーション(従来のゴールド、シルバーに加えて、ブルーとブラックが追加)。

FiiOのポータブルDAC&ポタアンのQ1を本邦初公開のニューモデルとして展示。

コゾイの超小型DAC+AMPのアストラピや、同社の開発中のテスト品も展示。

コゾイは香港の新興オーディオメーカーで、今回はメーカーの技術者の方も展示応援に駆けつけてくれました。若い方ですが頭脳明晰で、かつ日本のアニメオタクです。

さらにエントレックの仮想アース装置、ミニムスとシルバーミニムスも参考展示。従来のテルス、シスバーテルスに比べてずいぶんとダウンサイジングされているので、ヘッドホンアンプやデスクトップオーディオなどの小型システムにも組み合わせやすくなっています。まだミニムスとシルバーミニムスはホームページ上にはアップしていません。

ミニムスとシルバーミニムスの発売は今冬です。販売はテルス、シスバーテルスと同様の取扱店限定となる予定です。

ここまでは自社のオヤイデブースのご紹介でした。以下は他社ブースの気になったもののうち、写真を撮っていたものです。

ベンチャークラフトの初となるハイレゾプレーヤーは手にしっくりと馴染み、操作感もまずまず良好。

フルテックの据え置き型フォノイコ&AD/DAコンバーター/プリアンプのストラトスもフォノイコ内蔵ということで大注目。従来モデルのGT-40αのシンプルさに比して、多数のインジケーターが配置された、いかにも高性能っぽいデザイン。アナログユーザーがUSB-DACも兼用で使える、ありそうでなかったフォノイコ&AD/DAコンバーターというアイデアは希少です。これにレコードプレーヤーと真空管パワーアンプとパソコンを組み合わせれば、シンプルかつマニアックなアナログ+PCオーディオシステムが構築できそうです。

今回のヘッドホン祭では、他にも各社肝いりの新製品が目白押しでした。一番盛況だったのはオンキョーとパイオニアが発表したハイレゾプレーヤーだったようです が、これは時間の都合で遠目から見ただけで私は聞いてません。個人的に興味があったのはCHORDのMOJOですが、これも試聴者がわんさかいて、横から 覗き見ただけ。

そのほかにもたくさんの魅力的な展示物が数多く見られたのですが、それらはファイルウェブやAVウォッチなどに詳しく紹介されていますので、そちらをごらん頂きましょう。

今回のヘッドホン祭は例年通りの入場者数と感じました。圧倒的に男性が多いのですが、女性の姿も比較的多く見られたのが、他のオーディオ展示会との違いです。また、ヘッドホン祭の年齢層は30代以下が大勢を占めており、インターナショナルオーディオショーや音展(オーディオホームシアター展)や真空管オーディオフェアなどの50代以上が大半を占める展示会とは、年齢層が大きく異なり、ヘッドホン祭には若いエネルギーと連帯感を感じます。

ヘッドホン祭が終わった後、次なる展示会は12/19-20開催のポタフェス2015ですね。では皆さん、またお会いしましょう。

↧

↧

ミュージックバードオーディオ実験工房の同軸ケーブル聴き比べ27本!

こんばんはみじんこです。いやー、今回も無茶をやっちゃいました。ミュージックバードのオーディオ実験工房。同軸デジタルケーブル一斉聴き比べ27本。オーディオケーブルメーカー の完成品ではなく、オヤイデやトモカで売ってる切売り同軸ケーブルを使っての自作同軸デジタルケーブルです。その聴き比べの模様はミュージックバードの試聴者でないと聴けないのが申し訳ないのですが、その一端をお知らせしましょう。

とにかく工作が大変でした。デジタルケーブルだから1本作れば良いのがせめてもの救い。これがアナログインターコネクトーケーブルだったら2本ペアで作らなきゃいけなかったろうし。いつかやりたいんですけどね。切売りアナログラインケーブルの聴き比べも。

ところで、今回は端末で悩みました。ケーブルの太さは2mmくらいからRG11/Uの10.3mmまで千差万別だから、RCAプラグで大は小を兼ねるにも、良さげなものが見当たらない。

というわけで、今回はいったんBNCプラグで製作し、これにBNC-RCA変換コネクタをかましてRCAケーブルに仕立て上げたのです。BNCプラグなら基本構造を同じくしてケーブル引き出し口径が様々なものが揃っているので、端末プラグの条件をきちんと揃えながら、各種ケーブルにきちんと適合した同軸構造を維持しながらの端末加工が行えるのです。これがRCAプラグへのハンダ付けなら、中心導体に対してシールドのハンダ付け部分で同軸構造が崩れてしまい、インピーダンスがきちんと取れないんですよね。無論、デジタル同軸ケーブルくらいの数百メガヘルツといった周波数のそれほど高く無い高周波伝送では、シビアでは無いんですけど。インピーダンスを一定に保つには、中心導体に対するシールド導体との距離を一定に保つ必要があるんです。それはケーブル部分でもプラグ部分でも同じ。だから、私の今回の作例のように、SPDIFデジタル同軸ケーブルの自作においては、できるだけ同軸構造を崩さないよう、BNCプラグを取付けた上で、BNC-RCA変換プラグをかましたほうが、良さげな気がします。ちなみに使ったBNCプラグはトーコネのBNCPシリーズ。オヤイデ電気で売ってます。BNC-RCA変換プラグもBNCJ→RCAP金メッキという名でオヤイデで売ってるもの。

製作の一例。これはフジクラのS5C-FB。アンテナケーブルです。地デジはもちろん、デジタルBSやCSに完全対応した2ギガヘルツ以上の高周波にも使える優れもの。 S7Cクラスの太物ケーブルは100m以上の長距離伝送に真価を発揮しますが、取り回しが難なので、一般の家屋ではS5C-FBとかS4C-FBがちょうど良いでしょう。

使うはトープラのBNCP-5というもの。

さきほどのBNCP-5の取付け方法の説明書とおりに組み立てていきます。

指定通りに次々剥いていきます。

これはシールドにクランプというリング状の金属パーツをかませたところ。

さらに中心コンタクトをハンダ付け。 ハンダはオヤイデのSS-47。溶けやすく作業性がいいからね。ハンダコテはハッコーレッドの40Wを推奨。なんだかんだでこの安いハンダコテが使いやすい。

シェルと呼ばれる本体部分に押し込みます。さらにガスケット、ワッシャー、締め付け金具を押し込んでいきます。シールドはハンダではなく圧着固定なのです。

S5C-FBとBNCP-5によるBNC型同軸デジタルケーブル完成!さて音はどうでしょう?

スタジオに持ち込んでいざ試聴!2回分の収録を半日掛けてやります。

相方の炭山アキラ先生と、ミュージックバードの岩崎プロデューサー。さぁ今回もちゃんとスタジオの録音卓用スタジオモニターで音の差が出るかな?いや、いままで音の差が分からなかったことはないのですよ。

ミュージックバードはその昔48kHzの16bitの非圧縮でCDを凌駕してるのがウリでしたが、現在は48kHzの16bitはそのままに、これをMP2という圧縮音源にして電波を発信しています。それでも音の差は試聴者に届いているようです。ときどきご感想をいただくんです。面白いことをやってくれて、音の差もわかって非常に参考になってためになると。放送を聴きたかったらミュージックバードにぜひご加入を。もちろん初期投資と毎月の会費がかかるけど、それ以上の楽しさがありますよ。

スタジオのSACDプレーヤーPD-70とサンバレーのDACのSV-192ADをテーブル上に設置し、ケーブルを次々と繋ぎかえて試聴開始。コメントを述べつつ、音楽を聴いての繰り返し。これが激変!やっぱりなぁという無難なケーブルから、え?このケーブルがこんな良い音するの!という意外な掘り出し物まで、いろいろ見出すことができたのですよ。世界広しといえども、こんなバカで労力のかかる同軸ケーブル聴き比べをしたのは、我々が最初で最後かも。 とにかく、なんかいままで誰もスポットを当ててなかったケーブルを掘り出したかったんですよね。それと、いままで定番とされていた高音質同軸デジタルケーブルが、実際にはどの程度の実力を持っているのかとか、あばいてやろうと思って。

5Cなどのアンテナケーブルはまぁまぁだったけど、オーディオ用には今一歩かな。どれもどんぐりの背比べ。ちなみに75Ωじゃないのも全部動作しました。5D(50Ω)と5C(75Ω)では音の差はなかったような気がします。3種類のメーカー別の5Cもあまり差がなかったような。アルミホイルを被ったS4C/S5C/S7Cは5Cより粒立ちが細かかったような気もしますが、ストレートな印象は5C系列かな。これは絶縁材の硬さに起因しているんでしょう。それでも一番右の一般のそこらへんに転がってた赤白黄色コードの同軸線よりは、アンテナケーブルの方が随分オーディオ的にマシでしたよ。ちゃんちゃん。

用いたケーブルリストはこちら。1−21はオヤイデ電気で買えます。22-27はトモカで買えます。75Ωだけじゃなくて、50Ωとか、その他いろいろ混ざってます。ちゃんと動くか動作確認したかったので。ま、趣味のオーディオレベルで、しかも1mほどの短さじゃ、インピーダンスが75Ωじゃなくても動作してしまうのが、オーディオ機器の間口の広さというか、規格の適当さと言うか。そもそもインピーダンスはRCAプラグのところでずいぶんと変化してしまって整合性が取れてない、それでもオーディオメーカーのデジタルオーディオ機器には平気でRCA型のCOAX入力が設けられている。ま、細かいことは気にせずに、ざっくりと進めていきましょう。

とにかく工作が大変でした。デジタルケーブルだから1本作れば良いのがせめてもの救い。これがアナログインターコネクトーケーブルだったら2本ペアで作らなきゃいけなかったろうし。いつかやりたいんですけどね。切売りアナログラインケーブルの聴き比べも。

ところで、今回は端末で悩みました。ケーブルの太さは2mmくらいからRG11/Uの10.3mmまで千差万別だから、RCAプラグで大は小を兼ねるにも、良さげなものが見当たらない。

というわけで、今回はいったんBNCプラグで製作し、これにBNC-RCA変換コネクタをかましてRCAケーブルに仕立て上げたのです。BNCプラグなら基本構造を同じくしてケーブル引き出し口径が様々なものが揃っているので、端末プラグの条件をきちんと揃えながら、各種ケーブルにきちんと適合した同軸構造を維持しながらの端末加工が行えるのです。これがRCAプラグへのハンダ付けなら、中心導体に対してシールドのハンダ付け部分で同軸構造が崩れてしまい、インピーダンスがきちんと取れないんですよね。無論、デジタル同軸ケーブルくらいの数百メガヘルツといった周波数のそれほど高く無い高周波伝送では、シビアでは無いんですけど。インピーダンスを一定に保つには、中心導体に対するシールド導体との距離を一定に保つ必要があるんです。それはケーブル部分でもプラグ部分でも同じ。だから、私の今回の作例のように、SPDIFデジタル同軸ケーブルの自作においては、できるだけ同軸構造を崩さないよう、BNCプラグを取付けた上で、BNC-RCA変換プラグをかましたほうが、良さげな気がします。ちなみに使ったBNCプラグはトーコネのBNCPシリーズ。オヤイデ電気で売ってます。BNC-RCA変換プラグもBNCJ→RCAP金メッキという名でオヤイデで売ってるもの。

製作の一例。これはフジクラのS5C-FB。アンテナケーブルです。地デジはもちろん、デジタルBSやCSに完全対応した2ギガヘルツ以上の高周波にも使える優れもの。 S7Cクラスの太物ケーブルは100m以上の長距離伝送に真価を発揮しますが、取り回しが難なので、一般の家屋ではS5C-FBとかS4C-FBがちょうど良いでしょう。

使うはトープラのBNCP-5というもの。

さきほどのBNCP-5の取付け方法の説明書とおりに組み立てていきます。

指定通りに次々剥いていきます。

これはシールドにクランプというリング状の金属パーツをかませたところ。

さらに中心コンタクトをハンダ付け。 ハンダはオヤイデのSS-47。溶けやすく作業性がいいからね。ハンダコテはハッコーレッドの40Wを推奨。なんだかんだでこの安いハンダコテが使いやすい。

シェルと呼ばれる本体部分に押し込みます。さらにガスケット、ワッシャー、締め付け金具を押し込んでいきます。シールドはハンダではなく圧着固定なのです。

S5C-FBとBNCP-5によるBNC型同軸デジタルケーブル完成!さて音はどうでしょう?

スタジオに持ち込んでいざ試聴!2回分の収録を半日掛けてやります。

相方の炭山アキラ先生と、ミュージックバードの岩崎プロデューサー。さぁ今回もちゃんとスタジオの録音卓用スタジオモニターで音の差が出るかな?いや、いままで音の差が分からなかったことはないのですよ。

ミュージックバードはその昔48kHzの16bitの非圧縮でCDを凌駕してるのがウリでしたが、現在は48kHzの16bitはそのままに、これをMP2という圧縮音源にして電波を発信しています。それでも音の差は試聴者に届いているようです。ときどきご感想をいただくんです。面白いことをやってくれて、音の差もわかって非常に参考になってためになると。放送を聴きたかったらミュージックバードにぜひご加入を。もちろん初期投資と毎月の会費がかかるけど、それ以上の楽しさがありますよ。

スタジオのSACDプレーヤーPD-70とサンバレーのDACのSV-192ADをテーブル上に設置し、ケーブルを次々と繋ぎかえて試聴開始。コメントを述べつつ、音楽を聴いての繰り返し。これが激変!やっぱりなぁという無難なケーブルから、え?このケーブルがこんな良い音するの!という意外な掘り出し物まで、いろいろ見出すことができたのですよ。世界広しといえども、こんなバカで労力のかかる同軸ケーブル聴き比べをしたのは、我々が最初で最後かも。 とにかく、なんかいままで誰もスポットを当ててなかったケーブルを掘り出したかったんですよね。それと、いままで定番とされていた高音質同軸デジタルケーブルが、実際にはどの程度の実力を持っているのかとか、あばいてやろうと思って。

肝心の結果は放送を聴いてほしいのと、全部書き出すのが大変なので伏せますが、一部の感想は現在発刊中の月刊ステレオ11月号のオーディオ実験工房の連載ページに載ってますよ。

これは凄いと感じ、私が自宅にも導入したいと思ったのは、BELDENの179DTと1505F。179DTはトモカで1m単位で買えるけど、1505Fはトモカでは業者への卸しかしてないとか。うーん、1505Fオヤイデで仕入れて売りたいけど、、、。ちなみに179DTは鮮烈でシャープでハイスピード。スパッと切れ味最高で、こんな2.5mmの極細線から出てくる音とは思えない。いや、今回の試聴で感じたのは、太いケーブルはかえってあまり良く無かった。どうも重鈍で鈍いというか、締まりがないというか、好印象じゃなかったのです。これは波形短縮率などが細い線の方が有利だからか、たまたまスタジオの試聴ではそうだったのか、私の好みの問題か。

ベルデンの1505Fは179DTと対照的な柔らかい音質で、広大な音場でふわっと包み込むような心地よさがとても好き。ケーブルも柔軟でふにゃふにゃ。こんなフニャチンケーブルからこんな気持ちよい音色が出てくるなら、ぜひ自宅にも導入したい。いやー、この心地よさ、みんなにも聴いてほしいな。それと179DTも。

一番細いのが179DT。次が1855A。1505Fは左から2本目かな。それにしてもこれはいいなぁ!と思ったのがベルデンだったとは、、、。あ、それとベルデンの1855Aも179DTのスピード感を若干抑えつつも、中低域の厚みが増して、これも凄く良いと思いましたよ。とにかくベルデンのこの3本は雑味はあるけど、それが生々しいんです。プロケーブルも勧める、私もかつて自宅のシステムに多用していたベルデンの1506Aは、たしかにデジタルケーブルとしては中庸で、無難でバランスが良かったです。1505F、トモカで小売りしてないけど、オヤイデに言えば、トモカから取り寄せで売ってくれるとは思います。トモカも小売りはしないけど、オヤイデへの卸はするそうですから。179DTも私の意向を受けて、オヤイデのお店で売り始めようとしたのですが、スタッフからハンダ付け時に中心導体の周りの絶縁材が熱で溶けやすくてシールドとショートしやすい、という話がでて、トラブルになりそうだから売るのを止めます、ということになってしまいました。うーん、私が何本か作った時点ではそんな難しいことは無かったんだけどなぁ。ケーブルを真っすぐにして、予備ハンダをして、本ハンダもさくっと素早くすれば問題ないです。たしかにハンダの熱で絶縁材がずずずっと溶けますけどね。

フジクラの銀メッキをかけた一連のRGケーブルは、期待してたけど、うーん、シャリシャリしてました。

オーディオ用に作られたオヤイデのFTVS-408やFTVS-510などは純銀らしい澄んで奇麗な音してましたよ、さすがに。けど、今の僕はもうちょっと熱気というか雑味というか生々しさが欲しいのです。向こうから迫ってくるパワフルさ、押しの強さが欲しいんです。

ACROSS750V2 は102SSCらしい高解像度でワイドレンジで色付けない音色でしたが、もう少しガッツが欲しい。ちなみに相方の炭山アキラさんはオヤイデのDST-75V2がお気にいられたようです。DST-75V2はオヤイデの直営店で切売りしています。1メートル1,600円くらいかな。オヤイデオンラインショップにはまだ載ってないです。右から2番目のモガミの2497は中庸で、どうだったかな、あまり覚えてない。

↧

MDR-1A MDR-1ADACへのHPC-35嵌合について

先日お問い合わせで、オヤイデの3.5ステレオミニプラグ着脱型ヘッドホンケーブルHPC-35をお求めの方が、ソニーのMDR-1A DACの3.5ステレオミニジャックに挿さらないという連絡がありましたので、写真入りで状況をご説明します。

ちなみにMDR-1A DACはDAC内蔵で、microUSB接続によるデジタル受けができるのですが、このようにキャップを外すと3.5ステレオミニジャックが現れ、ここに3.5ステレオミニプラグ着脱型ヘッドホンケーブルを挿すことでアナログ受けもできる二刀流です。

HPC-35/62は昨年秋のMDR-1Aの登場以降、MDR-1AユーザーからHPC-35/62がMDR-1Aにささらないというお話を複数受け(差し込み穴がMDR-1Rに比べて小さくなった)、ヘッドホン側ミニプラグ(P-3.5SRHP)をMDR-1Aに差し込み可能にするために、差し込みピンの根本のフランジ部分(ピン根本のちょっと段差になっている部分)の直径を急きょφ5.7からφ5.3に変更しております。これにともないMDR-1ADACにも使用可能になっています。 製品不良というわけではなく、ユーザーが今後増えるであろうMDR-1Aに対応すべく、予告なき変更というわけです。

後期ロットが出荷を開始したのが2014年末からだったので、市場には一時期、前期モデルのφ5.7と後期モデルのφ5.3が混在し、店舗によってはまだ前期モデルが並んでいる可能性もあります。

HPC-35/62自体はPCOCC-A導体の終了とともにケーブル在庫がいよいよなくなりまして、今秋すでに生産終了。オヤイデ電気からの出荷はないのですが、オーディオ店や家電量販店には流通在庫がまだあります。もしMDR-1AやMDR-1ADACにHPC-35/62をお使いになられたい方で、買われたHPC-35/62が同機にささらない場合はオヤイデ電気にご連絡ください。無償にてプラグをφ5.3バージョンに交換いたします。

パッと見は前期(φ5.7)と後期(φ5.3)の見分けは全くつきません。ノギスで測らないとわからないくらいの0.4ミリの直径差なもので。

さて、生産終了のHPC-35/HPC-62の後継機はどうなっているだ?というお問い合わせを多くいただきますが、現在鋭意計画中。いつごろお披露目できるかは、まだなんとも、いっちゃまずいので言えませんけど、いましばしお待ちくださいね。

↧

CHORDのMOJO発売おめでとう!MOJO用デジタルケーブル みじんこシグネチュアモデル フジヤエービックで発売開始!

空前の大ヒットとなっている本日発売のMOJO。CHORDの開発したポタアンです。これは私もすでに購入確定なのですが、第一ロットはすでに予約完売。次期入荷は12月中旬だとか。音なんてどうせ良いに決まってるから試聴しなくてもい~!なんせこの見た目にぐぐっとそそられますね~!

しかーし、片思いの君のため、一目惚れのmojoのためならえんやこ~ら~

というわけで、突貫工事でMOJOの発売に合わせてデジタルケーブルを作りました!COAXM2Mがそれです。フジヤエービックさんで販売中です!間に合ってよかった~。

フジヤエービックさんで昔から売っていただいているCOAX-R2Mの派生バージョンとして製作したこのデジタルケーブル、両端モノラルで、このようにAK100改とmojoが仲良くデジタル合体!AK100改だけでなく、iBassoのDX90やHDP-R10、Cayin N6やN5などと言ったモノラルミニ同軸デジタル出力ポートを備えたデジタルプレーヤーとの接続に使えます。

ケーブルは私が先日のみじんこブログでべた褒めしたベルデンの179DT。オヤイデのFTVS-305があれば、それを使ってもよかったんですけど、すでに FTVS-305は完売。そこでちょうど先月聴き比べたデジタルケーブル数十本の中から一番音の良かった179DTに白羽の矢を立てて、mojo用デジタルケーブルに仕立てたわけです。プラグはオヤイデのP-3.5MSRです。同軸ケーブルにモノラルミニプラグがはんだ付けされているだけのシンプルなケーブルですが、これ意外と作るの手間暇かかって大変なんです。179DTははんだの熱にデリケートなもので。はんだはSS-47です。

こちらはさらにCOAX-M2Mの兄弟ケーブルで、COAX-M2M/Fと言います。FiiO X5 2ndやX3 2ndのデジタルアウトから、MOJOなどのモノラルミニデジタル入力を備えたDACとのデジタルケーブルです。

値段はともに実売6,040円。COAX-M2Mは両端2極ですが、COAX-M2M/Fは一方が2極で他方が4極になっています。4極側がFiiO側です。COAX-M2M/Fは根元がHOTで根元から2番目の極がグランドになっています。これはX5 2ndやX3 2ndのデジタル出力ジャックが、アナログラインアウトとの兼用ジャックになっているため、両者を共存させるための苦肉の策だったのでしょう。それにしても、このケーブルを作る側の立場からすると、よくもまぁこんな4極ミニプラグの、しかも根元の2極を使うなんて、なんと作りにくい仕様にしてくれたもんだとFiiOに文句を言いたくもなります。ま、そんなことはさておき、ミニプラグにはみじんこシグネチュアモデルのシールも貼り付けられて、見た目もなかなか精巧でしょ。ケーブルは硬いけど細いので取り回しには苦労しないと思います。もっと長めのものや、L型プラグバージョンなど、ご用意してもよいのですけど、それはおいおいフジヤエービックさんとご相談してから決めます。

↧